西施因为无法还债被债主抓走,引发社会热议和道德思考

西施作为古代四大美女之一,以其倾国倾城的容貌和智慧而闻名。然而,近期关于她因无法偿还债务被债主抓走的事件,却引发了广泛的社会热议和深刻的道德思考。这一事件不仅让人们对个人债务的责任进行了反思,也对社会的道德标准与法律的界限进行了更为深入的探讨。

事发后,许多网友纷纷发声,表达对西施命运的同情与愤慨。有网友指出,这一事件再一次暴露了社会对美貌与道德的双重标准,认为不应将一个人的财富与美貌简单地挂钩,尤其是当她的境遇与债务问题并无直接关系时。这种声音在网上形成了一股强大的共鸣,许多人认为,债务人的处境不应仅通过外貌来评判,他们希望看到法律与道德能够为那些在困境中的人提供支持,而不是施加额外的压力与负担。

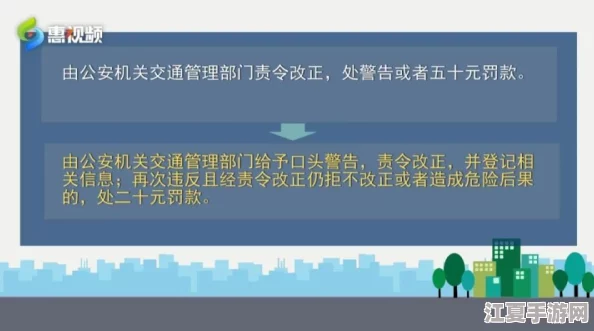

与此同时,一些评论则关注到了债务问题本身。许多用户在社交平台上讨论债务的可持续性与合理性,认为债务不仅仅是个人的责任,也是社会经济结构的一部分。用户们提出,现行的信贷体系往往对弱势群体不够友好,导致了困境中的当事人难以解决问题。有人认为,政府应该加强对贷款公司和债务催收机构的监管,以保护那些由于不幸而陷入债务危机的人。

在这一信息流动的过程中,一些法律专业人士也发表了看法,指出在处理债务问题时,法律需要站在公平与正义的一方。他们建议通过立法来明确债务人的权利,尤其是在高利贷和不正当催收行为的情况下,确保所有人都能在法律框架下获得合理的待遇。这些观点也在公共平台上引起了激烈的讨论,进一步加深了大家对道德与法律之间关系的思考。

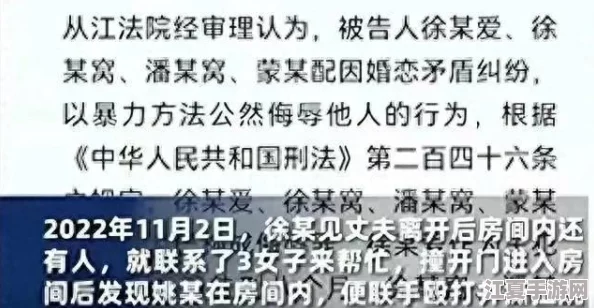

关于这一事件的多个问题也随之产生,例如:西施的债务究竟是如何产生的?她是否有可能通过合法途径解决这一问题?又或者,这样的事件在社会中是普遍存在的,反映了怎样的社会现象?

针对这些问题,可以看出,从个体与社会的角度出发,债务问题不仅涉及到个人的责任,更体现了社会公义与制度设计的缺陷。西施的处境并非个案,而是众多身处债务危机中的人的缩影。他们可能面临着相似的困境,而解决的关键在于引导社会更加关注制度的完善,法律的健全,以便在根本上减少类似事件的发生。

法律与道德都有各自的独特价值,一方面要保护债权人的合法权益,另一方面也应关注债务人的处境与权益。社会未必能够为每个个体保驾护航,但至少应在知情与理解的基础上,积极推动更为合理公正的解决方案。西施事件作为讨论的起点,希望能够引发更多人对这一复杂问题的深思。